聴覚障害になると聞こえないので電話は使えずとても不便になりますよね

電話が使えなくなると、現代を生きる上で結構大変になります。例えば、病院への予約や宅配物の再配達の依頼、故障したときのメーカーへのサポートの電話すべて困難です……!

ところが、電話リレーサービスを使えば耳が聞こえなくても電話を掛けられるようになり、本当に生活しやすくなりました。

今回は、電話リレーサービスとはどんなサービスなのか解説しつつ使い方をご紹介します。

聴覚障害者なら活動できる範囲がかなり広がるので、この記事を読んだらぜひ使ってみてください!

電話リレーサービスなら耳が聞こえなくても電話が可能!

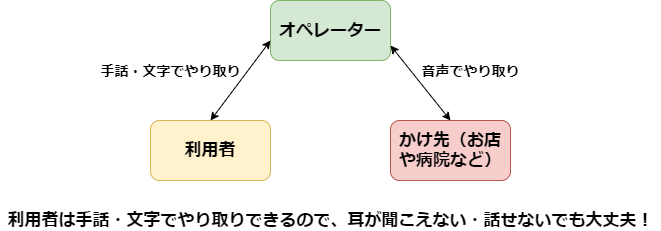

電話リレーサービスとはどのようなものなのか分かりやすいように、図解を作成してみましたのでご覧ください。

つまり、通訳オペレーターの方が間に入ってくれて、手話やチャットでかけ先の声を通訳してくれることで聴覚障害者でも電話が可能になります!

何度もやり取りする必要があり時間も掛かるメールやFAXと違って、即時に伝えられる電話は本当に便利で相手にも負担を掛けません。

例えば、歯医者で予約をしたいとします。

聴覚障害者「2月15日の午前10時に予約したいのですが大丈夫ですか?」

歯医者(オペレーター)「午前中は予約が埋まってしまっているのですが、午後なら大丈夫ですよ」

聴覚障害者「それでは、午後1時にお願い致します」

歯医者(オペレーター)「分かりました。それでは午後1時で予約しておきます」

これをメールやFAXで行うと何度もやり取りするので、時間が掛かるだけでなく相手にとっても負担になるでしょう。でも電話を使えれば、返事や変更点も即時に伝えられるのですぐに済みますね。

とても便利ですので、せっかくサービスがあるのですから聴覚障害者ならぜひ使ってみてください!

電話リレーサービスを実際に使ってみよう!

それでは、実際に電話リレーサービスを利用してみましょう。分かりやすいように、①準備編②登録編③使い方編の3つに分けてみました。

特に難しいことはないので、上から順番に読んでいけばどなたでもすぐ使えるようになりますよ。

①準備編:利用するなら知っておくべき事と準備する物

初めに準備編として、利用に関して知っておくべき事と準備する物をご紹介します。

| 利用できる方 | 聴覚障害者・言語障害者 |

| 料金 | 無料(通信費は掛かる) |

| 電話のかけ先 | 日本国内のみ |

| 利用時間 | 24時間・365日(公共サービスのため) |

| 準備する物 | インターネットに繋がるスマホ・タブレット・パソコンのどれか一つ |

この度、電話リレーサービスは晴れて公共サービスとなりました。公共サービスとなったことで、以前とは以下の違いがあります

- 民間サービス時:利用時間は20時まで→公共サービス:24時間可能で365日OKに

- 民間サービス時:3桁の番号は不可→公共サービス:警察や消防への通報もOKに

以前は深夜に病気になっても、電話リレーサービスが使えないために救急車を呼ぶといったことが出来ませんでした。

しかし、公共サービスとなったことで、今は問題なく呼んで助けてもらうことができますよ!

電話リレーサービスはスマホやタブレット、パソコンから、テレビ電話を使って行います。ですので、見られても良いように身だしなみや部屋は整えてから使いましょう。

②登録編:初めに登録と許可を貰う必要がある

電話リレーサービスを使うには、まず運用している日本財団電話リレーサービスから登録と許可を貰う必要があります。

詳しい登録方法については、日本財団電話リレーサービスが出しているYoutubeに詳しく載っているので引用します。

登録には①アプリ②郵送の2つがあり、アプリの方が簡単にできるのでおすすめ。アプリは以下よりダウンロードできます。

アプリを起動し新規登録から本人情報の入力、本人確認書類を撮影して添付を行います。その後に登録した住所に、電話リレーサービス用の番号とパスワードが送られて来ます。

本人確認書類ですが障害者手帳だけでOKとなっていますので、手帳の指示されたところを撮影して添付するだけと簡単です。

使い方編:電話リレーサービスの使い方はとても簡単!

それでは電話リレーサービスを、実際に使ってみましょう。手順は以下のようになります。

①アプリを起動し開始からIDとパスワードを入力してログインする

②かけたい電話番号を入力する

③通話方法を手話と文字のどちらか選択する

④利用可能になっている事業所を選択(オペレーターを決める)

⑤オペレーターと手話か文字で通話する

⑥通話が終わったらオペレーターにお礼と電話を切るを伝えてから終了ボタンで通話を切る

特に難しいところはなく、簡単に出来ますね。最初はどうしても緊張すると思いますが、何度か使っている内に慣れてきます。

まとめ

管理人は小さい頃に失聴したため、電話は一生使う機会がないだろうなと考えていました。

これが結構不便で、もし何かあった時も電話で連絡ができないので不安でした……。

ところが、電話リレーサービスを知り登録してから、電話を使えるようになり不安が解消。

もし警察や消防への連絡が必要になったり、何か故障してメーカーに問い合わせる必要が出ても自分で行動できます。

私のように耳が聞こえない人にとっては必須のサービスですので、同じ障害を抱えるならぜひ電話リレーサービスを使ってみてください!